영화를 모아 문화를 만드는 곳

| 제목 | 작성일 | 조회 |

|---|---|---|

| 아카이브 50년, 우리가 간직할 순간들 | 2024.04.22 | 3167 |

|

아카이브 50년, 우리가 간직할 순간들

15개 에피소드로 보는 한국영상자료원 측면비사

글: 박수용(씨네21 객원기자), 남선우(씨네21 기자), 민병현(한국영상자료원)

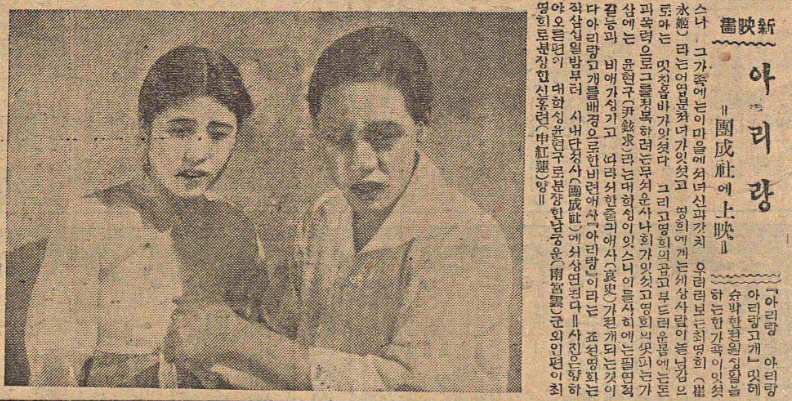

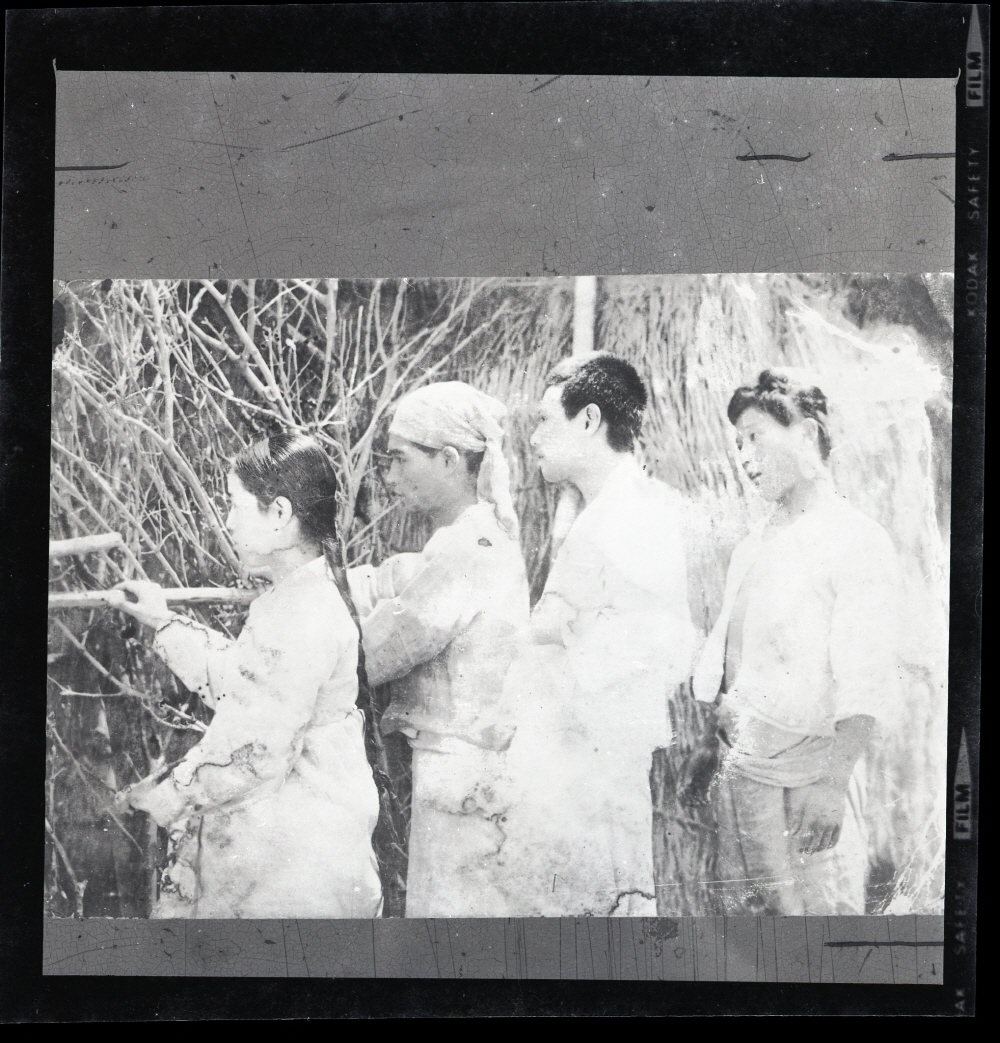

아카이브가 채워질 때마다 이야기가 쌓였다. 그 50년 치 후일담의 발원지이자 종착지로 자리해온 한국영상자료원이 2024년 5월부터 웹진 <아카이뷰>로써 ‘기록에 대한 기록’을 전한다. 영화에 관해서라면 무엇이든 차곡차곡 적립하는 것이 한국영상자료원의 특기. 이제 빼곡해진 서랍 속 비화들을 매달 웹진이라는 창을 통해 들려줄 테다. 그래서 첫 특집부터 ‘측면비사(側面飛史)’로 꾸렸다. 널리 알려지지 못했을지언정 결코 지나칠 수 없는 에피소드들이 한국영화를 경유해 구전되고 있었다. 고전을 찾아 헤맨 걸음, 필름을 복원해낸 손끝, 세계를 향해있던 시선까지 합심해온 역사를 여기에 옮긴다. 어제와 오늘, 그리고 내일의 한국영화가 머물 장소는 이렇게 일구어졌다. 1. <아리랑>은 어디에?  한국영화사의 한 시대를 풍미한 이름, 그리고 여전히 한국영화를 매혹하는 사라진 이름. 한국전쟁을 거치며 필름이 유실된 무성영화 <아리랑>(나운규, 1926)이 그런 작품이다. 1974년 설립 후 <아리랑>의 소재를 추적해 온 한국영상자료원(이하 영자원)은 일본의 영화자료 수집가 아베 요시시게(安部善重)의 수중에 <아리랑> 필름이 있다는 정보를 입수한다. 당시 고전영화 수집에 적극적이었던 북한과 공동 발굴위원회까지 꾸렸지만 아베는 필름의 공개를 거부했고, 영자원은 아베 사후인 2005년에야 그의 컬렉션을 귀속 받은 일본문화청의 협조를 받아 조사를 진행할 수 있었다. 총 4회의 현지 조사에 걸쳐 일본국립필름센터와 함께 검토한 필름 양만 무려 2,400여 편. 하지만 이들 중 대부분은 일본 극영화 및 선전물이었으며 아쉽게도 <아리랑>의 흔적은 없는 것으로 확인되었다. 2. <만추>를 위해 중국 브로커와 접선하다  이만희 감독의 연출적 정수가 담겼다는 <만추>(1966) 역시 유실되어 한국영화의 신화 속 한 장면으로 남은 작품이다. 2008년 1월, 북한발 방송용 베타테이프 형태로 <만추>를 확보했다는 제보가 중국 연변으로부터 날아왔다. 즉각 연변으로 향한 당시 영자원의 김봉영 수집팀장과 정종화 연구원. 브로커로부터 복사 테이프 2개를 넘겨받은 영자원은 상태를 확인한 뒤 미화 7만 달러를 지급하기로 합의한 뒤, 연변 방송국의 협조를 받아 영상을 재생한다. 하지만 간절한 바람과 달리 테이프 속에는 검은 화면만 가득했고, 귀국 후 영자원에서 진행한 실사도 녹화된 내용이 없다는 결론만 재확인할 뿐이었다. 영자원의 여러 발굴 성과 뒤에는 이같이 숱한 노력과 미완의 시도들이 자리한다. <만추>와 <아리랑>을 비롯한 유실 영화와의 재회를 기대하며 한 번도 본 적 없는 풍경을 향한 그리움을 애써 달래본다. 3. 필름 수장고에서 극적으로 발굴된 <휴일>

미분류 필름을 검토하고 오분류를 바로잡기 위해 실시하는 정기 실사. 2005년은 이 지난한 작업의 중요성을 일깨워주는 극적인 발견의 해였다. 손인호 씨의 1984년자 기증품으로 추정되는 문화영화 더미를 실사하던 영자원은 ‘휴일’이라는 제명의 필름 한 다발을 발견한다. 영자원 데이터베이스에도 없는 내용의, 그러나 수상하리만치 훌륭한 극영화였다. 1968년 제작 당시 검열로 개봉조차 하지 못해 기록에서 사라졌던 이만희 감독의 <휴일>은 그렇게 빛을 보게 되었다. 이처럼 70~80년대 영자원 초창기에 기증된 필름들은 당시 인력 및 기술의 한계로 인해 제대로 분류 되지 못한 채 기록영상 또는 문화영화로 묶여 방치된 경우가 많았다. 비슷한 예로 한국전쟁 당시 제작된 전창근 감독의 <낙동강>(1952) 또한 동명의 기록 영상으로 분류되어 있다가 2022년 재실사를 통해 발견되었다.

4. 1996년, 의무 제출 제도의 시작 영화의 법적 기탁제도는 귀중한 역사적 사료이자 문화유산인 영상물을 공공자원화하는 제도로서 그 의의가 있다. 납본의 필요성은 영자원 초기부터 대두되었으나 당시 보존 공간 및 재원 부족으로 인해 실현이 쉽지 않았다. 이후 영자원이 서초동으로 이전하며 넓은 보존고를 확보할 수 있었다. 1990년대에 이르러서는 국제영상자료원연맹(International Federation of Film Archives, FIAF) 회원 38개국 중 한국 포함 4개국만 실질적 납본 제도가 부재했던 만큼 도입이 시급하다는 공감대가 형성되었다. 1996년 <영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률>(이하 영비법) 제35조에 따라 영화 본편의 복사본 1부와 대본을 등급 분류 후 60일 이내 영자원에 제출해야 하는 의무 제출제도가 시행되었다. 이로써 영자원은 동시대의 모든 한국영화를 체계적으로 보존하는 국가 아카이브의 역할을 온전히 수행할 수 있게 되었다. 5. 에로영화, OTT 작품도 아카이빙 해야 할까?

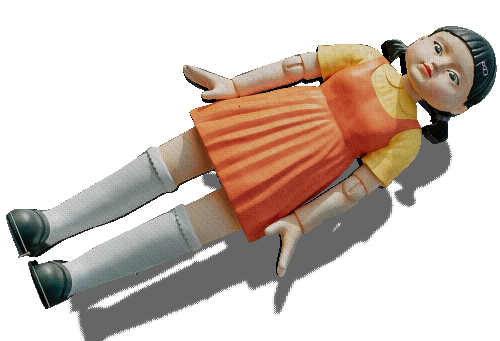

‘가치 있는’ 영화를 ‘빠짐없이.’ 공공 아카이빙이 추구해야 할 방향이자 지금의 영화제출제도가 마주한 질문이다. 현재 납본되는 한국 극영화의 상당수는 극장 개봉 없이 IPTV용으로 제작된 에로영화다. 2021년 제출된 영화 1,021편 중 성인영화만 절반이 넘는 513편. 더욱 가치 있는 영화 수집에 투입될 인력과 재원이 지나치게 소모된다는 의견이 있었다. 그렇다고 단순히 극장 개봉작으로 제출 대상을 축소하기에는 지금도 납본의 사각지대가 크다는 우려 또한 있다. 일례로 글로벌 OTT에서 제작한 <옥자>, <길복순> 등의 영화는 외화로 분류되어 의무 제출 대상이 아니다. <오징어게임> 등의 OTT 시리즈도 마찬가지인데, 막상 제작사들은 자체 보존에도 비용이 들기에 납본을 오히려 반기는 입장이라고. 영자원은 영비법 개정방안 등을 포함해 납본제도의 개선에 대한 검토를 시작하고 있다.  <오징어 게임> 1차전 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’의 술래로 활약한 로봇 ‘영희’는 지금 어디에 있을까? 드라마의 엄청난 화제성과 상징성을 고려해 영희 피규어를 수집한 영자원은 4m에 달하는 이 마스코트를 파주보존센터 필로티 공간 아래에 적재했다. 머리를 180도 돌려가며 참가자들을 저격하던 영희는 이제 파주 땅에 누워 쉬고 있는 셈이다. 보존관리팀 권영택 팀장은 “보존고 설계 당시 대형 박물류의 규모를 예상하지 못해 생긴 아쉬움”이라며 영희의 안위를 걱정했다. “이를 만회하기 위해 파주보존센터의 유휴 공간을 리모델링해서라도 대안을 마련해보고 싶다.” 영희처럼 마땅한 자리를 찾지 못한 거대 수집품으로는 또 다른 넷플릭스 시리즈 <지옥>의 크리쳐 피규어들이 있다. 이들은 현재 파주의 지하 주차장에 보관돼있다.

8. <하녀>가 칸에 당도하기까지 2007년 <열녀문>, 2008년 <하녀>, 2009년 <연산군>까지. 영자원이 디지털 복원한 영화가 3년 연속 칸 영화제에 초대받은 적이 있다. 명감독들의 신작이 월드 프리미어를 하는 동안 비경쟁 부문의 ‘칸 클래식’ 섹션에서는 이렇게 세계 영화의 고전을 다시 소개하는 자리가 펼쳐진다. 특히 김기영 감독의 <하녀>가 복원 상영되기까지의 여정은 조선희 전 한국영상자료원장의 저서 『클래식 중독』에 자세히 기록돼있다. 마틴 스코세이지 감독이 주도하는 세계영화재단(World Cinema Foundation)의 지원을 받아 우리 고전을 복원해보고자 애쓰던 조 전 원장은 김진아 감독, 김경현 교수 부부의 도움으로 스코세이지와 연결될 수 있었는데, 김진아 감독이 연출한 <두 번째 사랑>의 배우 베라 파미가가 스코세이지와 친분이 있어 다리를 놓은 것. 마침내 <하녀>에 반한 스코세이지는 “특유의 분위기와 블랙유머, 그로테스크함에 매료”돼 지원작 선정에 앞장섰다고 한다.

9. 테크니스코프 필름을 아시나요?

테크니스코프(techniscope)란 4개의 퍼포레이션을 한 프레임 삼는 기존 방식과 달리 2개의 퍼포레이션을 한 프레임으로 촬영해 시네마스코프 비율을 만들어내는 기법이다. 필름의 절반만 사용해 제작비를 절감할 수 있어 1970년대에 특히 많이 활용되었다. 영자원은 오랫동안 접근이 어려웠던 테크니스코프 필름을 2007년부터 본격적으로 디지털 복원하기 시작, 이만희 감독의 <삼각의 함정> <돌아온 외다리> 등을 리마스터링했다. 영자원이 보유 중인 148편의 테크니스코프 필름 중 복원이 완료된 건 48편. 필름 자체를 물리적으로 보수하는 작업에 난이도가 있다 보니 필름 상태가 양호하거나 영화사적으로 중요한 작품 위주로 매년 1~2편 씩 복원이 이뤄지고 있다. 영자원의 목표는 남은 100편을 모두 디지털로 감상할 수 있게 하는 것이다. 10. 북한이 먼저 영상자료원을 만들었다고?

1974년 그 역사가 시작된 한국영상자료원의 첫 이름은 ‘한국필름보관소’다. 1950년대 말부터 제기된 ‘필름 라이브러리 운동’이 1960년대 후반 구체화되고, 1973년 문공부가 발표한 제1차 문예 중흥 5개년 계획에 ‘필름 라이브러리’ 설립이 포함되었던 결과다. 그런데 문공부가 보관소 세우기에 서두른 배경에는 북한의 선수가 있었다고 한다. 북한이 남한보다 앞서 ‘국가영화문헌고’를 지어 국제영상자료원연맹(이하 FIAF)에 가입했는데, 이 움직임이 남북 대결 구도가 강화되었던 시대 분위기 상 한국 정부를 크게 자극했기 때문이다. 『한국영상자료원 40년사』도 “국가안보와 전혀 관계없는 FIAF 가입에 중앙정보부가 개입되었다는 사실만 보더라도 당시 FIAF 가입이 북한을 의식해 추진됐음을 짐작할 수 있다”고 서술하고 있다.

역대 영자원 원장·이사장 명단에는 200편이 훌쩍 넘는 영화를 찍으면서 한 시대를 풍미한 배우이자 감독으로서도 열여섯 작품을 남긴 영화인이 있다. 그 이름은 바로 최무룡. 요즘 세대에게는 배우 최민수의 아버지로 더 익숙할 그는 국회의원 임기를 마친 후인 1993년부터 1994년까지 한국영상자료원 이사장으로 재직했다. 호현찬 이사장 시절부터 총무부장으로 일하다 퇴직한 설기환씨는 “자료 보따리 싸들고 가서 예산 따오던 시절”이라며 최무룡 이사장과 함께 기재부에 드나든 나날을 회상했다. “이사장님이 복도에 서 계시니 지나가는 사람마다 쳐다보더라. 스타 배우이자 국회의원 경력도 있는 이사장님이 애써주니 문화부에까지 소문이 나서 큰 예산을 지원받을 수 있었다. 덕분에 숙원사업이었던 DB 작업, 디지털 복원사업 등을 시도할 수 있는 초석을 다졌다. 13. 변사, 세계를 돌다

스크린 속 상황과 대사를 읊어주는 동양 무성영화 특유의 이야기꾼 ‘변사.’ 여전히 건재한 현대 변사들의 목소리가 현존하는 두 편의 한국 무성영화를 세계에 알리고 있다. 현존 최고(最古) 한국 극영화인 <청춘의 십자로>(안종화, 1934)는 2007년 발굴된 후 김태용 감독과 조희봉 변사의 연출로 변사공연이 제작되었다. 이후 2013년 베를린국제영화제, 2022년 미국 순회공연 등 총 90여 회의 국내외 초청 상연을 펼쳤다. 본편 중 유실된 1롤 분량은 뮤지컬 배우들의 막간극으로 진행된다는 점이 독특하다. 유성영화 시대에 제작된 <검사와 여선생>(윤대룡, 1948)은 여러 변사에 의해 대를 거쳐 상연을 이어왔다. 2010년 신출 변사가 필름을 영자원에 기증하며 디지털화가 진행되었고, 이듬해부터 영자원의 ‘찾아가는 영화관’ 사업의 일환으로 최영준 변사가 총 144회 상연, 3만여 명의 관객을 만났다. <검사와 여선생> 최영준 변사 인터뷰

Q. 변사 활동을 시작하게 된 계기가 있나. A. 80년대에 일인극단을 꾸려 활동하던 중 신출 선생님의 <검사와 여선생> 공연을 보고 무성영화가 꼭 움직이는 세트 같다 생각했다. 곧바로 <이수일과 심순애>를 무성영화로 제작해 직접 변사를 맡아왔다. 이후 2011년 한국영상자료원의 의뢰로 당시 연로하신 신출 선생님의 자리를 물려받아 <검사와 여선생>의 변사를 맡고 있다. Q. <검사와 여선생> 공연 중 기억에 남는 에피소드가 있다면. A. 알래스카의 작은 한인 교회에서 공연한 적이 있다. 공연 후 아흔 남짓한 할머님이 오시더니 여비에 보태 쓰라며 20달러를 쥐여주시더라. 왜 그러시냐 했더니 속삭이셨다. “나 한국 가고 싶어.” 그 말을 끝으로 총총히 가시던 뒷모습이 여전히 떠오른다. 무성영화가 간직한 한국의 미를 살려 어르신들의 추억 여행을 돕는 일을 앞으로도 묵묵히 해나가고자 한다. 14. 검열서류 박스를 열다 1996년 영상물 사전검열에 대한 위헌결정이 내려지고 약 2년 후, 영자원은 공연예술진흥협의회(영상물등급위원회의 전신)로부터 1954~1997년의 영화검열 및 행정 서류 약 1만 건을 수증했다. 햇수로 44년, 쪽수로 40만여 쪽에 달하는 방대한 국가검열 기록물이 온전히 보존된 사례는 세계적으로도 드물다. 2000년대 중반부터 학계와 협력해 연구를 시작한 검열자료는 2010년대 초부터 영상도서관을 통해 공개되었고, 현재는 연구자들의 해제를 첨부한 일부 자료를 온라인 컬렉션을 통해서도 제공하고 있다. 그 중 <오발탄>(유현목, 1961)의 검열서류는 박정희 정권 극초기의 검열 경향을 파악할 수 있어 흥미롭다. 5.16 군사정변 이전에 검열을 통과해 상영 중이던 <오발탄>이 정변 직후 상영중지 처분을 받은 기록과 더불어, 정변 이전 개봉한 57편의 영화에 대한 재심의 기록이 함께 첨부되어 있다.

15. KOFA기네스

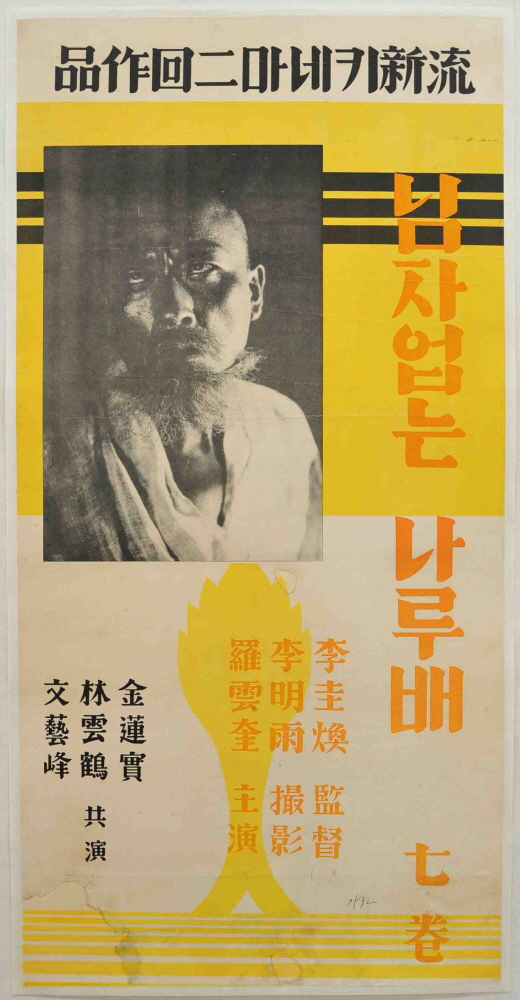

| 영상자료원에 보존된 필름 전체 길이 : 약 5.5만 km

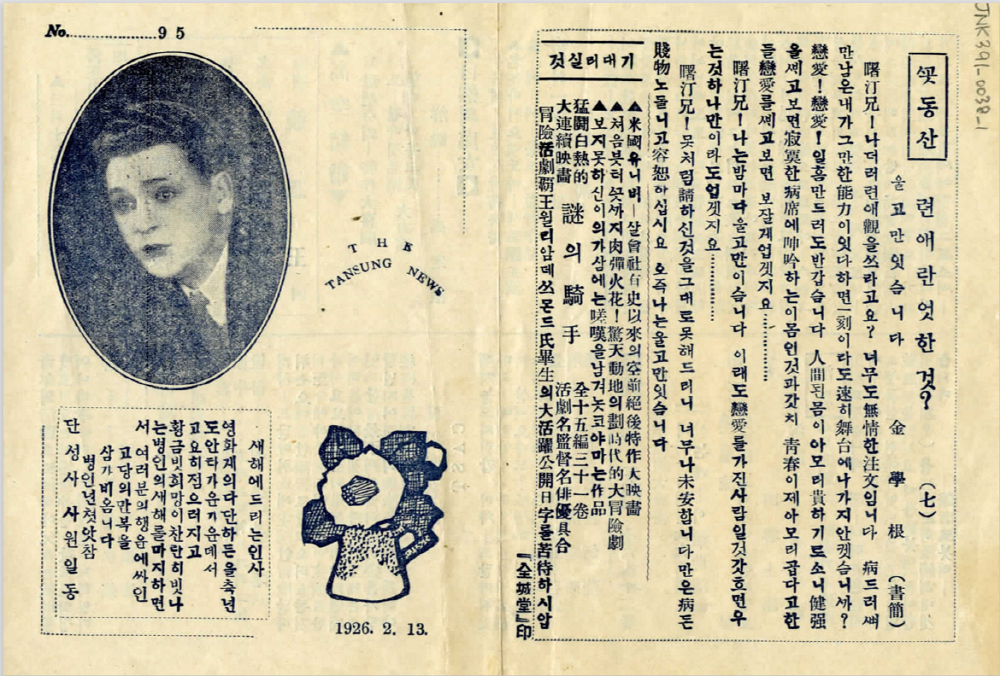

| 한국영화데이터베이스 KMDb에 등록된 영화인수 : 81,467명 | 찾아가는 영화관 총 차량 운행거리 : 1,767,194km (지구 44바퀴) (2023년 12월 기준) | 유튜브 한국고전영화채널 총 조회수 : 493,371,675회 (2024년 4월 기준) | 국내에 현존하는 가장 오래된 극영화 : <청춘의 십자로>(안종화, 1934)  | 국내에 현존하는 가장 오래된 필름 : 기록영화 ‘엘리아스 버튼 홈즈’ <유일무이한 도시 서울>(1901년과 1913년에 촬영)  | 가장 오래된 한국영화 스틸사진(지류) : <심청전>(이경손, 1925) 스틸사진  | 가장 오래된 한국영화 잡지 : <단성주보>(1925, 단성사 발행 주보) ※ 1920~30년대 서울 소재 극장인 단성사에서 조선인을 대상으로 발행한 극장 소식지. 주로, 극장 상영작을 소개하는 목적으로 발행  | 국내에 현존하는 가장 오래된 한국영화 포스터 : <임자없는 나룻배>(이규환, 1932)  |

||