영화를 모아 문화를 만드는 곳

| 제목 | 작성일 | 조회 |

|---|---|---|

| 소외와 바깥으로, '탈출의 시인' 이만희 | 2025.09.17 | 1386 |

|

소외와 바깥으로, '탈출의 시인' 이만희

이만희 감독론, 그리고 배우 이혜영의 축사 글: 금동현(영화평론가)  1975년 이만희가 유작 <삼포가는 길> 예고편을 편집하다가 쓰러졌을 때, 그는 “필름을 잡고” 있었다고 한다. 이 사실을 전하는 부고는 ‘영화 속에 쓰러진 이만희 감독’, 제목에 비유가 거의 없는 셈이다. 그보다 한참 전의 어느 날에도 이만희는 사선(死線)에서 영화를 붙잡고 있었다. 이만희와 백결이 탑승한 비행기가 엔진고장을 일으켜 눈 덮인 대관령 상공에 비상착륙을 시도했고 창백한 승객들은 외마디 비명을 지르기 시작했다. 그때 이만희는 창밖을 가리키며 백결에게 이렇게 말했다곤 한다. “미치겠다. 저 색조와 그림…… 그대로 활동사진에 옮겨낼 수 없을까 아아!” 죽음 이전에도 이만희의 영화 행로는 유독 편안치 않았다. 1960, 70년대 한국은 이만희를 여러 번 넘어뜨리려고 했다. 1965년 <7인의 여포로>가 반공법을 위반했다는 이유로 투옥되었으며, 1968년 <휴일>은 너무 우울하다는 이유로 개봉이 금지되었고, 1975년 유작인 <삼포가는 길>에서는 검열을 피하기 위해 군더더기인 결말을 삽입해야만 했다. 그렇지만 이만희는 영화를 결코 놓지 않았다. ‘반공이 국시(國是)’였던 시기 반공법이 혐의가 되어 취조를 받던 중에도 조사관 앞에서 촬영할 작품의 콘티를 그리고 있었던 이만희는, 1931년에 태어나 1956년 영화 현장에 발을 붙이고 1961년 <주마등>으로 감독 데뷔하여 1975년 별세까지 무려 51편의 영화를 연출했다.  이토록 많은 곡절에도 이만희가 영화에 열중한 까닭은 무엇일까? 그의 동년배들이 노년에 자신의 삶을 정리할 기회를 가진 것과 달리 서운하게도, 너무 일찍 죽은 이만희는 그런 기회를 갖지 못했다. 그러므로 1973년; 데뷔 이래 유일하게 한 편의 작품도 연출하지 않은 해, 이만희가 드물게 그의 세계관을 밝힌 <혼자이기 때문에>는 종종 들춰볼 만하다. 데뷔로부터 12년이 지나 새로이 맞는 십이지(十二支)의 벽두에 그간 자신을 검토한 이 글은 질문의 답을 안고 있다. 이만희는 이렇게 썼다.

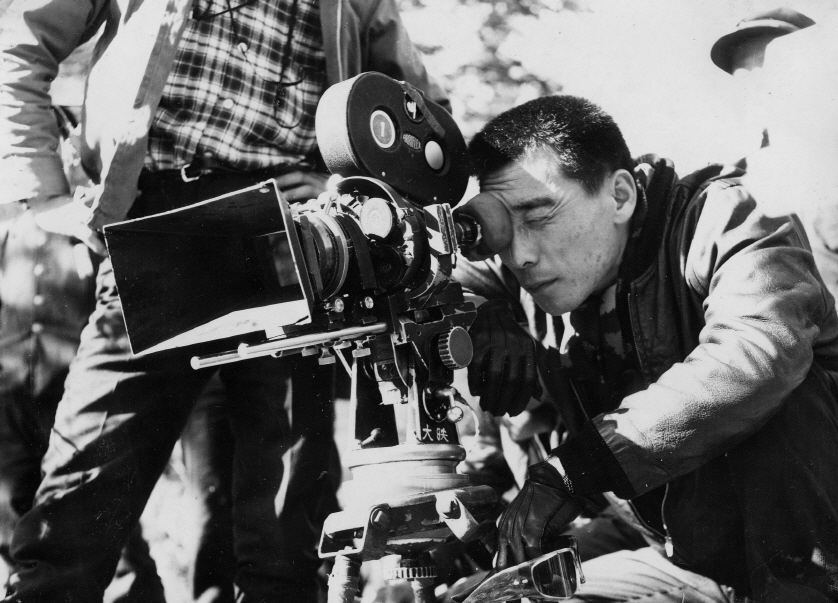

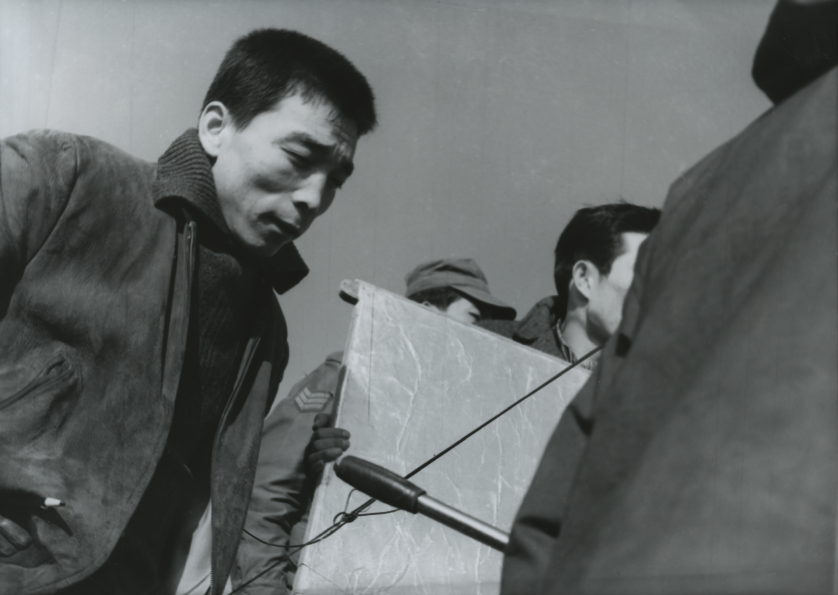

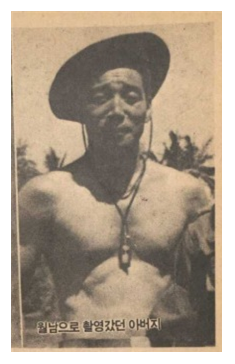

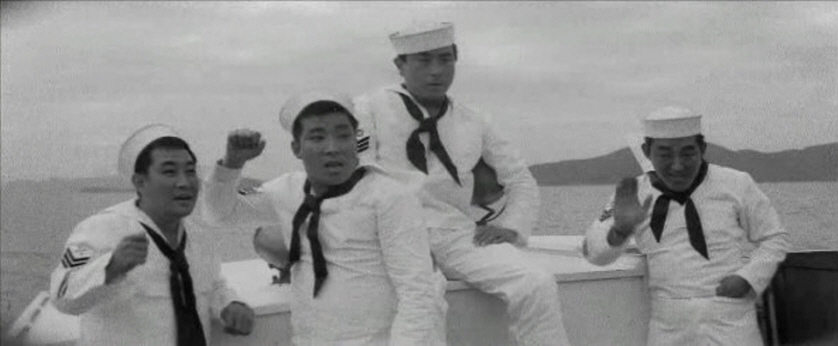

『혼자이기 때문에』는 질문에 답을 준다. 이만희는 인간의 조건인 소외감과 그것을 처리하는 방법을 영화로 모색했다. 더 이상 글을 쓰는 게 공연하다는 느낌이 들 정도로 대답 그리고 명료하고 건조한 문체는 그의 영화와 닮았다. < YMS 504의 수병 >(1963)에 카뮈의 『이방인』을 읽는 인물이 등장하듯, 이만희 영화는 하드보일드와 실존의 불안으로 가득하다. 그를 두고 ‘폐쇄공포증의 시인’이라고 부르듯 이만희 영화의 인물들은 소외감을 반복하고 가중시킬 뿐인 세계에 줄곧 갇혀있다. 이를테면 <물레방아>(1966)는 영화의 끝과 처음이 맞닿을 수 있는 거대한 ‘물레방아’ 같은 시공간에 있으며— <물레방아>를 두 번, 세 번…… 연속 상영하는 기획을 떠올려본다, <원점>(1967)의 선은 영화의 끝에 다시 그의 자리로(原點) 돌아오며, <휴일>(1968)의 허욱(신성일)은 소득도 이유도 없이 서울을 계속 내달리고, <암살자>(1968)에는 그 꼬리를 무는 암살이 반복될 것이라는 듯 피살자가 탄 요트가 홀로 강을 1분 동안 원형으로 돈다. 탈출은 불가능하고, 그의 페르소나인 장동휘와 신성일이 밝게 웃는 일은 결코 없을 것만 같다.  * 월남으로 촬영갔던 이만희 감독 출처. 이혜영, 「이만희 딸이 털어놓은 「은막의 대들보 우리 아버지」 「천재」는 오직 사랑 뿐이었다」, 『여성동아』 185호, 1983.02. 246쪽 명확한 역할과 엄격한 규율이 소외감을 해소해주기 때문일까? 이만희 영화에서 행복한 인물은 오직 쉬는 시간의 군인뿐이다. <돌아오지 않는 해병>(1963)과 < YMS 504의 수병 >(1963) 그리고 <04:00-1950->(1972)에서 쉬는 시간의 군인들은 웃고 떠들고 노래한다. 기실 이만희는 통신병 출신이자 영화감독이 아니라면 군인을 했을 것이라고 여러 차례 말했고, 그 자신 영화에서 배우로 출연할 때의 역할도 모두 군인이었으며, 의아할 만큼 볼품없는 이만희의 영화인 <고보이 강의 다리>(1970)는 그가 오직 실제 전쟁터로 가기 위해 그 작품을 빌미로 사용한 것 같다는 인상까지 준다. 그렇지만 이만희의 행복한 군인들은 결국 전투를 하고, 죽는다.  * <돌아오지 않는 해병> 스틸이미지  * < YMS 504의 수병 > 스틸이미지  * <고보이 강의 다리> 스틸이미지 소외와 폐쇄로부터 탈출할 수 있는 방법은 없는 것일까? 없다면 그를 소개하는 글에서 자주 인용되어 온 소설가 김승옥이 쓴 이만희의 비명(碑銘)은 거짓말일 터다. “당신은 포탄 속을 묵묵히 포복하는 병사들 편이었고, 좌절을 알면서도 인간의 길을 가는 연인들 편이었고, 그리고 폭력이 미워 강한 힘을 길러야 했던 젊은이의 편이었다.” 이만희 영화 속의 병사들은 잠깐 행복하게 웃을지 모르나 대체로 죽으며, 연인들은 결단코 좌절의 길에 이르며, 젊은이들은 폭력을 피할 수도 힘을 기르지도 못한다. 그는 편을 든 게 아니라 병사와 연인과 젊은이의 소외가 결코 해소될 수 있는 게 아니라는, 불가능성의 조건을 (재)확인해왔던 것 같다.  * <돌아오지 않는 해병> 스틸이미지 그렇지만 결과를 걷어내면 이만희가 그의 영화를 통해 보여주려고 한 것이 소외감이나 폐쇄성이 아님을 보게 된다. 오히려 이만희는 소외감을 해소할 수 있는 ‘바깥’으로 향하는 구멍들을 줄곧 뚫어왔다. <돌아오지 않는 해병>에서 ‘양공주’들이 국군을 받지 않자 그들이 바를 파괴하는 장면. 국군이 그들의 바를 부수는 난장을 펼치자, 오히려 ‘양공주’들은—겁에 질려서가 아니라!—군인들과 즐거운 크리스마스를 보낸다. 그 난장은 ‘돈’이라는 관념 자체를 파괴한 하나의 ‘바깥’이었다. 혹은 <원점>에서 선(문희)을 두고 몰래 사지(死地)로 향하기 전에 석구(신성일)는 잠에 든 선의 머리칼에 조용히 자신의 피부를 닿게 한다. 서로 다른 역할을 지닌 두 사람이 서로 접하는 사랑의 순간에도 드물지만 ‘바깥’이 반짝인다.  * <태양닮은 소녀> 스틸이미지  * <삼포가는 길> 스틸이미지 이러한 맥락에서 이만희를 ‘폐쇄의 시인’이 아니라 ‘탈출의 시인’이라 이름 짓자. 『혼자이기 때문에』 이후, 1974년부터 이만희는 ‘바깥’을 향한 구멍을 그의 마지막 연인인 문숙을 빌려 넓혀가기 시작했다. 사랑 영화인 <태양닮은 소녀>와 <삼포가는 길>의 문숙은 이만희가 가진 폐쇄성의 비조(悲調)를 모조리 지워나갔다. 어떤 억압이나 불안에도 시달리지 않고 세상을 청신하게 창안해 나갔다. 가령 <태양닮은 소녀>에서 신성일과 문숙이 만나는 첫 장면, 이만희는 시나리오에는 없는 귤을 자동차 뒷좌석에 배치해둔다. 그리하여 조수석에 탄 문숙은 귤을 가지러 가는 빌미로 뒷좌석으로 자유롭게 이동하며 신성일, 그러니까 이만희의 페르소나의 좁은 세계를 뒤흔들며 등장한다. 그리고 이만희는 자신 있게 문숙의 편을 들었다. <삼포가는 길>의 마지막 역사(驛舍)에서, 김진규와 백일섭이 문숙을 떠나보내자 영화는 보기 싫다는 듯 그들의 얼굴을 치워버린다. (이러한 맥락에서 검열을 의식하여 덧붙은 근대화된 고향 장면은 얼마나 모멸적인 ‘가짜 바깥’인가?) ‘바깥’이 점점 보이기 시작하는 듯 했다. 그렇지만, 결국, 이만희는 그 ‘바깥’을 보지 못하고 생을 마쳤다. 지금도 우리는 “소외를 어떻게 처리할 것인가”라는 질문을 해결하지 못한다. 그때의 이만희처럼 우리 역시 끊임없이 벽에 부딪히며 ‘바깥’을 찾아 헤맨다. 그러나 ‘바깥’은 여전히 응답하지 않는다. 그 주변을 서성인 감독은 있었으나, (폐쇄가 아니라) 탈출을 정면으로 주제로 삼은 이는 드물었다. 정말, 우리는 얼마나 더 돌아가야 하는 것일까? 이만희 감독의 딸, 이혜영 배우 축사

<시대를 초월한 영화작가, 이만희 50주기전>에서 이만희 감독의 딸, 배우 이혜영

정리_배동미(씨네21)

|

||